贵州省铸牢中华民族共同体意识

教育的理论与实践

贵州民族大学中华民族共同体与

多民族文化繁荣发展高端智库

铸牢中华民族共同体意识是习近平总书记作出的重大原创性论断,是推动中华民族伟大复兴的重大理论基础,开辟了马克思主义民族理论中国化时代化新境界,是新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线。2021年8月,习近平总书记在中央民族工作会议上指出,要构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,纳入干部教育、党员教育、国民教育体系,搞好社会宣传教育。这一部署为新时代铸牢中华民族共同体意识教育工作提供了根本遵循和目标方向。

近年来,贵州省深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和对贵州工作重要指示精神,将“打造铸牢中华民族共同体意识思想教育的典范”作为建设铸牢中华民族共同体意识模范省的首要工作,取得了大量丰硕的成果,积累大量的有益经验,形成了有形有感有效铸牢中华民族共同体意识教育“贵州模式”,为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的思想和文化基础。

1

铸牢中华民族共同体意识教育的根本遵循

2021年8月,习近平总书记在中央民族工作会议上指出:“要构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,纳入干部教育、党员教育、国民教育体系,搞好社会宣传教育。”2023年10月,习近平总书记在中共中央政治局第九次集体学习时再次强调宣传教育的重要性,指出“要讲好中华民族故事,大力宣介中华民族共同体意识。”2024年6月,习近平总书记在青海考察时进一步明确指出:“要把铸牢中华民族共同体意识作为学校思政课的一个重点,讲好中国共产党和中国特色社会主义的故事,讲好新时代以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的故事,讲好中华民族共同体和民族团结进步的故事,把中华民族共同体意识从小就植入孩子们的心灵。”这些论述为新时代铸牢中华民族共同体意识教育工作提供了根本遵循和目标方向。

近年来,国家民委、教育部等相关部门陆续出台相关政策文件,统筹推进学校和青少年开展铸牢中华民族共同体意识工作。2023年10月24日十四届全国人大常委会第六次会议表决通过《中华人民共和国爱国主义教育法》,以法律的形式明确了铸牢中华民族共同体意识教育是由国家主导的教育行为,规定了中央和国家机关各部门、各级人民政府以及各级群团组织、学校等社会各单位的职责任务。这些政策法规的出台促进了铸牢中华民族共同体意识教育体系的不断完善,明确了铸牢中华民族共同体意识教育的重要地位、根本任务、指导思想、教育目标、实施主体和具体路径,有力地推进铸牢中华民族共同体意识教育的常态化、系统化开展。

2

铸牢中华民族共同体意识教育的内涵与目标

铸牢中华民族共同体意识教育是全社会培育和铸牢中华民族共同体意识的重要途径,是促进中华民族共同体意识入脑入心、形塑认知认同进而获得自觉的关键环节。铸牢中华民族共同体意识教育具有明确的内涵和明晰的目标。

从教育性质和主体来看,《中华人民共和国爱国主义教育法》第七条规定:“国家开展铸牢中华民族共同体意识教育,促进各民族交往交流交融,增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,构筑中华民族共有精神家园。”明确规定了铸牢中华民族共同体意识教育由国家主导,围绕“铸牢中华民族共同体意识”这一特定主题和目标而专门开展的实践活动,是面向全体社会成员传递中华民族共同体意识价值观念和理论知识的过程,铸牢中华民族共同体意识的常态化宣传教育是全社会的共同责任。

从教育对象来看,铸牢中华民族共同体意识宣传教育的对象是大陆各族同胞、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞及海外侨胞。其中首先要抓好对干部、党员的宣传教育,其次要重点做好包括大中小幼在内的青少年宣传教育,构建面向社会的宣传教育全覆盖、常态化机制。宣传与教育虽有区别,但又密切联系,宣传也有宣讲教育之意。因此,常态化开展铸牢中华民族共同体意识的宣传教育,其作用最终都体现于教育引导上。

从教育内容和目标来看,在铸牢中华民族共同体意识教育中必须引导各族群众坚持正确的中华民族历史观,深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体、铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。要通过铸牢中华民族共同体意识教育,引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观;增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同;增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识;不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。

3

贵州省铸牢中华民族共同体意识教育的实践

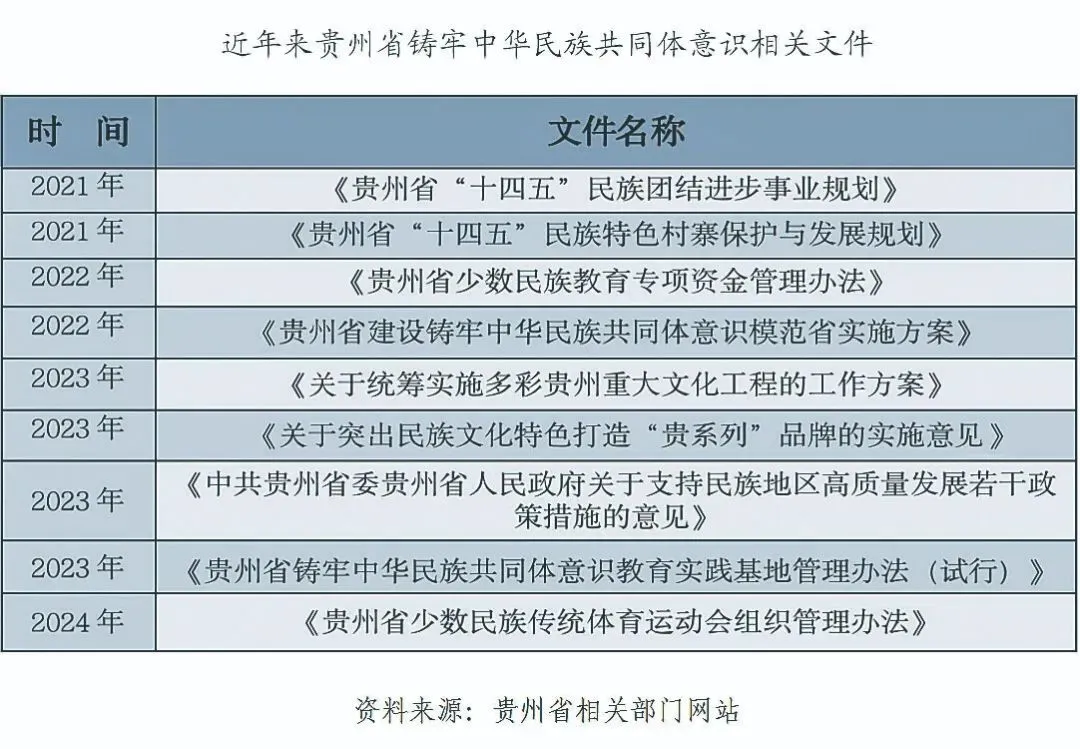

贵州省深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和对贵州工作重要指示精神,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,强化组织保障、机制保障、人才保障、经费保障,将铸牢中华民族共同体意识工作纳入党建和意识形态工作责任制,不断健全完善体制机制。设立铸牢中华民族共同体意识专项资金,2022年以来共拨付资金6500万元,为开展铸牢中华民族共同体意识理论研究、宣传教育等工作提供有力保障。贵州将“打造铸牢中华民族共同体意识思想教育的典范”作为奋力建设铸牢中华民族共同体意识模范省的首要任务,构建形成铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,宣传教育工作成效显著。

以铸牢中华民族共同体意识理论研究支撑教育发展。完善铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,把铸牢中华民族共同体意识教育工作与加强理论武装、加强教育培训、抓好青少年教育相结合。依托高校和研究机构,建立贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地10个,教育实践基地18个。围绕铸牢中华民族共同体意识重大理论问题开展研究,并从贵州地方性视角对中华民族多元一体格局等问题进行理论阐释,共形成成果371篇。编撰《中华民族交往交流交融史料汇编(贵州卷)》,已完成219万字。

深入开展铸牢中华民族共同体意识党员干部教育。抓住党员干部“关键少数”,将铸牢中华民族共同体意识纳入干部教育、党员教育培训内容,纳入各级党校(行政学院)、干部学院、社会主义学院课程体系。2023年以来,省民宗委积极支持建设8个铸牢中华民族共同体意识培训基地,开展各类铸牢中华民族共同体意识培训覆盖党员、干部共计100余期培训班,培训12981人次。省委党校开发了《深入学习贯彻中央民族工作会议精神 完整准确全面把握和贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想》《习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想》《铸牢中华民族共同体意识》《努力建设铸牢中华民族共同体意识模范省 为推进中国式现代化贵州实践凝心聚力》等专题课程。贵州省民宗委积极组织开展全省铸牢中华民族共同体意识宣讲宣传活动,组建省级宣讲团开展宣讲10场,覆盖3000人次。使广大党员干部对铸牢中华民族共同体意识重大意义、深刻内涵、基本任务、实践要求等问题有了更加深入透彻的理解,为贵州省民族工作高质量发展奠定了坚实的思想基础。

全面开展铸牢中华民族共同体意识国民教育。积极推动铸牢中华民族共同体意识纳入国民教育体系,把铸牢中华民族共同体意识立德树人重要内容,有机融入思政课程、学科教学和实践活动。推动铸牢中华民族共同体意识教育进教材、进课堂、进学生头脑。依托《中华民族共同体概论》教材《中华民族大团结》读本开展教学,建设形成系列课程,实现铸牢中华民族共同体意识教育大中小幼各学段全覆盖。加强师资队伍建设,组织开展师资培训3场,参加培训教师280人次。协同开展大中小幼一体化教育合作,创新教研形态、加强教学研究、共建优质资源,积极运用中华民族共同体话语体系、理论体系、史料体系,推动理论话语教学语言、宣传语言转化,把铸牢中华民族共同体意识植入青少年的心灵。

将中华优秀传统文化、红色文化、阳明文化、屯堡文化、三线文化等教育资源作为力量根基,将铸牢中华民族共同体意识教育融入校园实践活动,增强教育活动的互动感和体验感,浸润式开展教育工作,使教育有温度、有深度、有厚度。开展“五旗五徽五认同”主题教育实践活动,“石榴籽一家亲同心营”、征文演讲比赛、“民族团结实践团”等融情交流活动,覆盖学校8700余所、各族学生2132万人次。依托示范学校引领教育工作,评选铸牢中华民族共同体意识教育示范校25所。各族青少年“五个认同”不断增强,中华民族共同体意识的思想基础更加牢固。

拓展各族青少年交流渠道,丰富交流形式。通过组织400名留守儿童、美德少年及易地扶贫搬迁学校学生,参加“同在蓝天下·携手共成长”夏令营活动;组织1000余名各族师生赴澳门、新加坡、马来西亚等开展夏令营活动,传播中华民族大团结的贵州好声音,讲好中华民族共同体建设的精彩贵州故事。团省委开发“青春遇见贵州·感受多彩魅力”系列精品研学路线,与广东、四川、山西等省合作,开展红色文化、民俗民风、民族团结等研学活动;通过开展书信联谊活动、赴新疆参与西部计划志愿服务等活动,搭建各族青少年交往互鉴的平台,促进7900余名各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融。

分众化开展铸牢中华民族共同体意识社会宣传教育。将习近平总书记提出的“四个大力宣传”和“三个讲清楚”作为宣介工作的根本遵循,通过全面构建宣传教育矩阵、完善宣传教育内容体系、积极融合宣传教育渠道、大力创新宣传教育方式和载体,持续推进贵州中华民族共同体社会宣传教育工作发展。将宣传教育从机关、企业、社区、乡镇、学校等主阵地主渠道,拓展延伸至更多行业领域、基层单元。实施多层次、多形式、分众化的宣传教育举措,形成面向全社会的群众性教育实践活动、宣传产品,建设线上线下宣传教育阵地。发挥新闻媒体、门户网站、融媒体中心、教育基地等阵地的宣传教育作用,打造中华民族共同体意识交流共享网络平台,通过电视、广播、网站、客户端、微信、微博、平台号“七位一体”融合传播平台开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育,构建中华民族共同体意识宣传平台矩阵。9个省级及市州民宗委(局)共计5个开通独立网站,3个开通微博,8个开通微信公众号。2022年以来,贵州卫视进行铸牢中华民族共同体意识相关报道52次,在“贵州新闻联播”中开设专栏,在动静新闻APP搭建《铸牢中华民族共同体意识模范省建设》主题专区,专题报道30次。积极用好互联网最大增量,生动活泼地在网上开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。铸牢中华民族共同体意识相关报道在动静新闻APP累计点击量1205万。注重用好博物馆、纪念馆、展览馆等场馆,开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传教育、实践宣传教育、研学宣传教育。评选铸牢中华民族共同体意识教育实践基地18个。

通过挖掘民族地区人文资源和文化底蕴,促进民族地区旅游高质量发展,促进各民族交往交流交融,不断推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育。2021年以来,贵州投入资金5.44亿元建设民族特色村寨146个,打造彰显中华民族共同体意识的旅游演艺项目,提炼遵义会议、贵州桥梁、“村超村BA”、铜鼓、风雨桥等体现各民族共有共享的中华文化符号和形象,深刻表达中华文化特征、中华民族精神和中国国家形象。贵州省民宗委、省文化和旅游厅、省发展改革委联合印发《开展旅游促进各民族交往交流交融计划实施方案(试行)》,重点开展“七项行动”,在旅游活动中教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。

积极开展铸牢中华民族共同体意识宣传廊带建设。遵义会议旧址、贵州省民族博物馆、奢香夫人博物馆等景区、场馆,通过完善展陈展示、开展讲解培训,对中华民族共同体作出最直观、最本质的话语阐释,讲好中华民族形成发展、团结凝聚的历史故事和各民族共同发展、共同富裕的新故事,将民族地区旅游赋予“铸牢中华民族共同体意识”的意义。举办以“讲好贵州民族乡村故事,铸牢中华民族共同体意识”为主题的全省民族旅游景点讲解员大赛,参赛视频作品网上浏览量超过200万次。2023年,超过12.8亿人次到访过贵州,旅游增进了各民族的交流、理解、欣赏、尊重和包容,在旅游活动中教育引导各族干部群众牢固树立“四个与共”的共同体理念。

贵州以民族优秀传统文化为载体促进各民族交流互动,发掘各民族文化中蕴含的共同价值取向、共同审美内涵、共同历史记忆和共同情感归依,将显性教育与隐性教育相结合,增进各族群众中华文化认同。以铸牢中华民族共同体意识为主线,以社会主义核心价值观为引领,加强中华优秀传统文化引领,正确把握中华文化和各民族文化的关系,挖掘红色文化、民族文化、山地文化、屯堡文化、“三线建设”文化、阳明文化等丰富资源,打造以赛、会、展、节等为特色的文化交流平台,推广普及国家通用语言文字,推动多彩贵州民族特色文化强省建设。通过组织开展理论宣传、文艺演出、体育赛事、课堂教学、文博展示、民俗活动等多种形式的活动,切实推动构筑中华民族共有精神家园建设各项工作走深走实。

把铸牢中华民族共同体意识宣传教育同民族事务治理现代化紧密结合。黔东南州在全省率先探索开展铸牢中华民族共同体意识示范人民法庭创建活动,把铸牢中华民族共同体意识工作与人民法庭建设、基层法律服务工作充分融合。各市州利用“宪法宣传周”“民族团结进步宣传教育活动月”及重要纪念日、民族传统节日,持续开展法治宣传教育,引导各族群众树立法治意识和公民意识,推进法治宣传与铸牢中华民族共同体意识教育相互促进。2023年,贵州下达少数民族发展资金3646万元补助全省9个市(州)建设151个民族团结食堂。各地民族团结食堂均配备有体现中华优秀传统文化元素的民族团结进步、移风易俗宣传专栏。在条件具备的村寨(社区),还成立了歌舞文艺志愿队伍,开展形式多样、丰富多彩的文体娱乐活动,让各族群众在感受璀璨中华文化魅力的同时,引领了乡风文明新风尚。真正把民族团结食堂建设成为铸牢中华民族共同体意识的有效载体,将“小食堂”打造成为宣传党的民族政策、树立文明新风、弘扬中华文化的“大阵地”。

贵州省坚持铸牢中华民族共同体意识主线,以理论研究为支撑,建设形成铸牢中华民族共同体意识教育常态化机制,深入开展党员干部教育,全面开展国民教育,分众化开展社会宣传教育,为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的思想和文化基础。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备52040202000063号

贵公网安备52040202000063号