在黔中腹地安顺,300多个古村落如珍珠般散落,历史上曾有20多万屯堡人在此繁衍生息。六百年大明遗韵,是历史的回响;三千里家国情怀,是空间的跨越。屯堡的价值,不仅在于保存了明代风貌,更在于它诠释了中华文明“多元一体”的生成逻辑——以家国为纲,锚定文化根脉;以烟火为脉,延续生活智慧;以秘境为窗,蕴藏精神基因。

屯堡,这份活态的明代历史遗存,诉说着中华文明在迁徙过程中传承延续的文化密码。

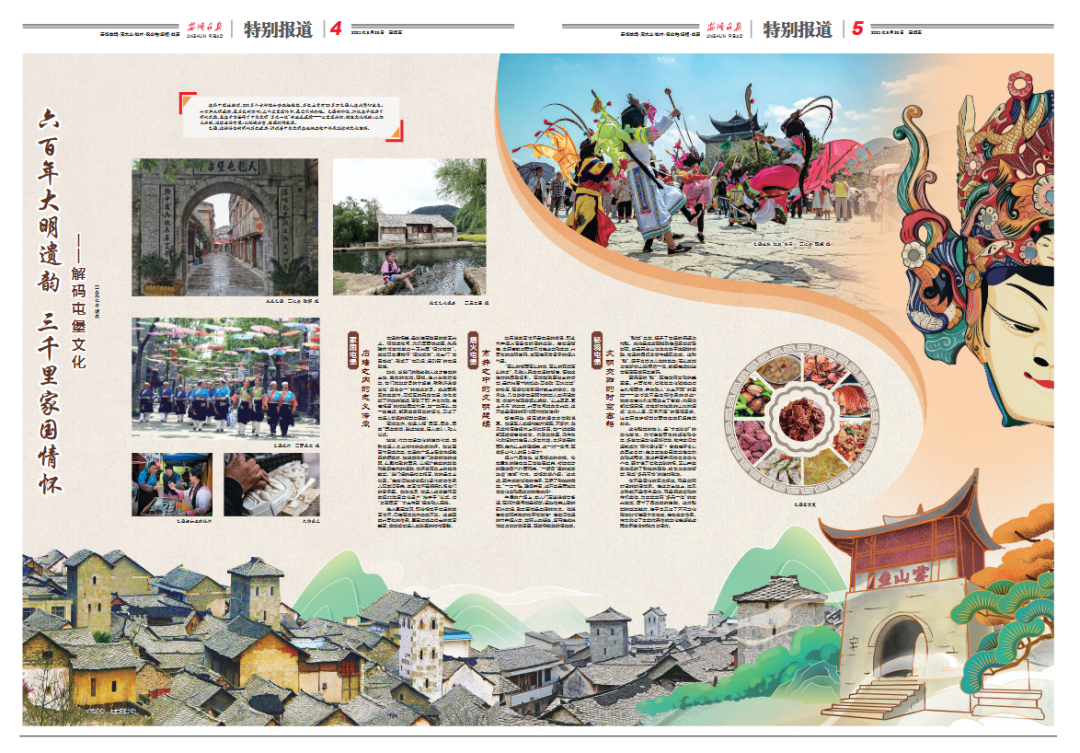

家国屯堡 石墙之内的忠义传承

屯堡的根基,是刻在石缝里的家国大义。明洪武年间,为巩固西南边疆,朱元璋命傅友德率三十万大军“调北征南”。战事平定后推行“调北填南”,将士们“屯田戍边”,形成了“屯则兵,堡则民”的屯堡聚落。

如今,当我们的脚步踏入这片古老的土地,残存的屯墙、碉楼、烽火台依然傲立,它们宛如岁月的守望者,默默诉说着当年“兵农合一”的戍边岁月。走进西秀区的本寨村、平坝区的天龙屯堡,仿佛穿越了时空的隧道,看到了那“户自为阵、巷巷相通”的精妙军事布局,每一块石头、每一条巷道,都承载着历史的记忆,见证了屯堡人曾经的智慧与坚韧。

石墙之内,屯堡人把“爱国、爱乡、爱家”写进家谱、跳进地戏、浸入家训、融入仪式。

屯堡地戏表演 薛峰 摄

地戏,作为屯堡文化的独特代表,堪称屯堡人忠义精神的生动演绎。每当重要节日或庆典,屯堡的广场上便会响起激昂的锣鼓声,地戏表演者们身着鲜艳的戏服,头戴精致的面具,以粗犷豪放的舞姿和激昂高亢的唱腔,演绎着历史上的英雄故事。“我们唱的是精忠报国,演的是忠义仁勇。”在安顺地戏省级非遗代表性传承人顾家顺看来,家国情怀已深深扎根他们的骨子里。每年正月,屯堡人还会举行国家级非物质文化遗产“抬亭子”仪式,将“忠君爱国”“守土有责”理念融入民俗。

烽火早已熄灭,那份根植于屯堡的家国情怀,仍在石墙之内生生不息。这些延续六百年的传承,早已将戍边将士的家国基因,熔铸成屯堡人血脉里的精神图腾。

烟火屯堡 市井之中的文明延续

如果说家国情怀是屯堡的筋骨,那么市井烟火便是它鲜活的血脉。在屯堡街巷,中原古韵与西南风情在此交融共生,六百年的文明密码,正藏在寻常日子的烟火气里。

天龙屯堡景区 陈婷 摄

“石头的街面石头的墙,石头的瓦盖石头的房”,刚踏入天龙屯堡的街巷,便被这独特的景致吸引。石墙缝隙里钻出的青苔,是时光留下的痕迹;四合院“四水归堂”的格局,藏着江淮移民对故土的眷恋。转角处,几位身着屯堡服饰的妇人正闲话家常,青蓝布衫配着翘头绣鞋,“头上罩罩、耳上吊吊”的装束,六百年间竟未曾大变,这不正是活着的明代服饰博物馆吗?

屯堡妇女选购银饰

街巷深处,银匠铺的锤击声清脆悦耳。屯堡匠人正凝神敲打银坯,不多时,龙凤纹样便在银饰上渐次舒展,每一道纹路都延续着古法技艺。木雕工坊里,保有年代印记的刀在匠人手中流转,忠奸善恶的面孔在木头上鲜活起来,这一刀一凿间,藏着多少代人的匠心坚守?

烟火气最浓处,当属街边的食摊。松枝熏制的腊肉血豆腐色泽红亮,糟辣肉片的酸辣香气扑面而来,“一锅香”里的荤素杂烩“咕嘟”作响。老板笑着介绍:“这味道,既有老家江淮的底子,又添了黔地的泼辣。”一口下肚,酸香开胃,这不正是两地饮食文化交融最真切的滋味吗?

木雕面具

午后的广场上,老人们围坐说着言旨话,藏词打趣间满是智慧;远处传来山歌的即兴欢唱,歌声里满是生活的热忱。谁说古老文明只能封存于博物馆?在安顺屯堡的市井烟火中,文明从未褪色,反而在柴米油盐与欢声笑语里,延续得愈发鲜活生动。

秘境屯堡 文明交融的时空密码

“秘境”二字,揭示了屯堡的深邃与神秘。无论是本寨碉楼群在晨雾中若隐若现,还是天台山伍龙寺嵌于绝壁的奇险,屯堡的景观总带有超现实感。这种“秘”,源于自然与人文的共生:石头寨墙与喀斯特山脉浑然一体,蜿蜒巷道如迷宫般隐藏着历史密码。

鲍家屯水碾房 吴忠贤 摄

更深层的“秘”,藏在文明交融的基因里。六百年前,江淮汉文化随戍边将士扎根西南,并未陷入“水土不服”的困境——这何尝不是文明传承的奇迹?鲍家屯古水利工程给出了答案:先民仿都江堰原理,将喀斯特地貌的山水梳理成“三水入田、四季不竭”的灌溉系统,让中原农耕智慧与西南生态肌理完美契合。

这份秘境的核心,是“守正创新”的文化韧性。为何在数百年的迁徙融合中,多数屯堡文化逐渐消散,唯有安顺屯堡能成为“明代活化石”?答案在于它从未固步自封:在与本地各民族交往交流交融过程中,兼收并蓄并保持自身文化个性,既守住了江淮文脉的根,又以开放姿态吸纳了黔地的民俗、技艺与生态智慧,形成“多元同构”的独特形态。

身着屯堡服饰的屯堡嬢嬢 罗永忠 摄

它不是僵化的历史标本,而是文明对话的鲜活范例。在这片土地上,汉风与黔韵不是简单叠加,而是深度交融的有机整体,为中华文明“多元一体”的宏大叙事,写下了最生动的注脚。这方秘境的真正魅力,在于它见证了不同文化形态如何在坚守中包容,在包容中传承,有力印证了中华优秀传统文化在迁徙过程中所蕴含的张力与活力。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备52040202000063号

贵公网安备52040202000063号