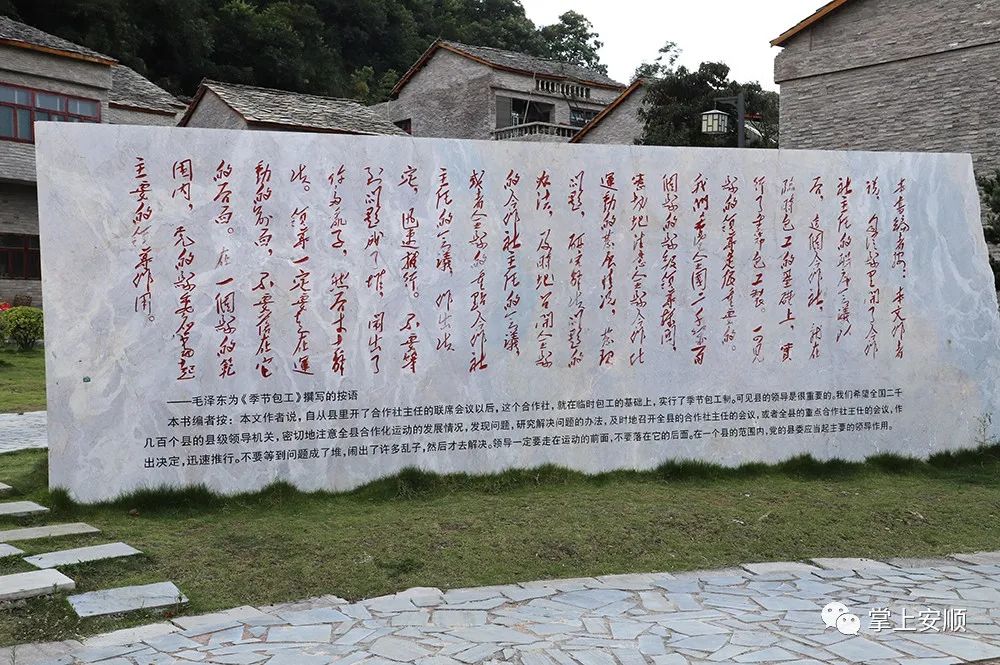

一条小溪缓缓从村前流过,数十栋石板居民房掩映在青山脚下,广场上刻有230字毛泽东主席按语的石碑熠熠生辉,讲述着“季节包工”的故事,眼前的马鞍山社区,宛若一幅水墨丹青画。

毛主席为马鞍山《季节包工》撰写的按语雕刻在文化广场的石碑上 伍水清 摄

镇宁自治县马鞍山社区共有498户2023人,是一个汉族、布依族、苗族、仡佬族等多民族杂居的社区,赓续上世纪五十年代马鞍山合作社探索“季节包工”时所发扬的“团结合作、敢闯敢试、互惠共赢”精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以“新时代季节包工”续写各民族共生繁荣新篇章。

“上世纪五十年代生产合作化时期,在沈志英的带领下,镇宁自治县马鞍山乡第一农业生产合作社成立,开创了‘季节包工’的生产经营管理模式,成为中国农业互助合作运动中的一面旗帜……”站在马鞍山原公社门前,驻村干部郑波当起解说员,讲述马鞍山农业合作社发展历程的点点滴滴。

马鞍山村古老石板村落 伍水清 摄

在马鞍山乡第一农业生产合作社影响下,1957年全县初级社转为高级社,入社农户60283户,占总农户的99%,实现生产资料向集体所有制过渡,全面完成农业社会主义改造的任务。

“‘季节包工’的基础在于团结协作,实际上是各民族群众合作化生产的缩影,据此推动各民族人心归聚、精神相依,形成人心凝集、团结奋进的强大精神纽带。”在谈到“新时代季节包工”与民族团结进步创建工作的关系时,郑波如是说。

马鞍山村村史陈列馆 伍水清 摄

近年来,马鞍山社区坚持把民族平等作为抓好群众工作根本原则之一,把各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标,持续推进民族团结进步事业向纵深发展,广泛听取各族干部群众意见建议,积极动员群众、组织群众、凝聚群众,紧紧依靠群众,民族团结进步创建工作取得明显成效。

如今,马鞍山人延续“新时代季节包工”探索实践,团结合作,凝心聚力,奋进新征程,建功新时代。

上世纪八九十年代,马鞍山就先后组建马车队、农用车队跑运输。如今,随着周边园区发展建设,马鞍山社区再次组建了货车帮承接货物运输。

“多年来,‘团结合作、敢闯敢试、互惠共赢’已经成为了马鞍山人的精神动力,在不同的时代里,马鞍山人都奋力探索路径,力争走在前列。”马鞍山社区党支部书记赵发武说道。

马鞍山村文化长廊 张江隆 摄

2016年,马鞍山农业开发农民专业合作社成立,组建了物流部、粮油开发部、旅游综合开发部、农业发展部等,合作社统一经营管理,以“合作社+农户”的方式,走村社合一道路,推动形成农户抱团发展格局,实现“户户有股份,人人有分红”,闲散资源得以盘活,各族群众得到实惠,为脱贫攻坚、乡村振兴贡献智慧力量。

马鞍山的探索实践绕不开“合作社”,“敢闯敢试”成为社区各族群众共同团结奋斗、共同繁荣发展的鲜明“注脚”。

社区管理中,构建网格管理体系,发挥网格员(包组干部)“人熟、地熟、情况熟”优势,有针对性地为网格区域各族群众提供服务、协调化解群众间的矛盾纠纷等,推动服务、管理、资源、力量向网格集聚,积极构建基层社区治理新格局,助推各族群众同向同心、携手并进,互尊互敬、互助互爱。

马鞍山生态环境 伍水清 摄

为优化社区服务环境,切实改善民生,马鞍山社区还加大基础设施投入,修建鸭子屯公园、民族文化广场等,促进公共文化服务不断完善,实现了社区各族群众共居共学、共建共享、共事共乐,增强了各族群众的归属感认同感,推动民族团结进步创建工作走深走实。

助力繁荣发展,每个人都是主角。

近年来,马鞍山实行村社一体,推行“三变”,目前流转土地160亩,引导农户入社参股120户,入股资金252万元,激活全村资源,让村民得到实惠,进一步夯实民族团结进步的物质基础。

村里的老仓房 伍水清 摄

推进改革过程中,马鞍山社区擦亮“季节包工”这块“金字招牌”,积极整合红色旅游资源,打造教育实践基地,培育民宿产业集群,丰富旅游产业业态。2017年马鞍山红色旅游景区被评为国家3A级景区,2021年马鞍山社区成功协办安顺市第八届旅游产业发展大会。

依托中国(安顺)石材城区位优势,创新“新时代季节包工”模式,创办“民工学校”,极大地促进各族群众就地就近就业增收。

依托丁旗街道的统筹谋划,马鞍山社区和相邻的刘官村、桃源村联体发展,互助共进,一二三产有效互补,深化了对“我中有你、你中有我、谁也离不开谁”多元一体格局的认知理解。

马鞍山村一角 张江隆 摄

依托“政府+企业+村集体+个人”模式,扎实抓好社区环境卫生整治工作,景区范围环境卫生通过以奖代补资金进行支付,外来商铺人员每年自觉缴纳卫生费,实现社区人居环境整治全覆盖,提升了各族群众居住体验,实现社区幸福指数节节攀升,使“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念更加深入人心。

如今的马鞍山,随处可见规划整齐的民房、宽敞的文化广场、干净整洁的道路。群众腰包越来越鼓,社区容貌越来越美,呈现经济发展、社会进步、民族团结新面貌,“新时代季节包工”,迸发出多轮驱动共生繁荣的动力活力。

安顺日报社大数据智慧全媒体记者

鲁开伟 王元兴 程丽匀

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备52040202000063号

贵公网安备52040202000063号